□记者 王钰莹 报道

清朝大学士冯溥是康熙年间的重臣,更是法治理念的积极倡导者和践行者。他的法治思想与实践,不仅影响了当时的司法体系,更为后世留下了宝贵的法治遗产。

当能臣得遇明主,那一定是家国之幸,百姓之福。清朝建立之后,执政者为巩固政权,严格选拔人才。有能力,有抱负的冯溥通过科举入仕,一步步走入权力中枢,他为官“端敏练达,勤劳素著”,辅佐皇帝监察天下,为之后的盛世奠定了基础。

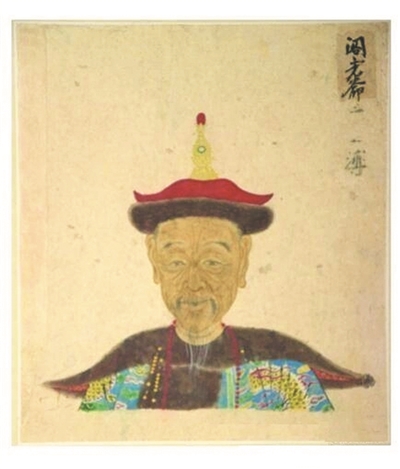

冯溥(1609—1691年),字孔博,号易斋,山东益都(今青州市)人。顺治年间进士,历任侍讲学士、吏部侍郎、左都御史、刑部尚书等职,康熙十年(1671年)授文华殿大学士,官至太子太傅。作为清初的重要官员,冯溥在法治领域的贡献尤为突出。

康熙八年(1669年),江南发生捕役诬陷良民、严刑拷打致死的案件,牵连众多。冯溥上疏康熙帝,提出“省刑”,避免株连无辜和拖延结案。他指出:“今一事牵连证佐数人,或数十人,往本犯尚未审明,而被累死已多。”他建议除叛逆案件外,不得随意提究多人,避免牵连无辜。这一建议得到了康熙帝的采纳,刑部随后对司法程序进行了改进。同时,他还提议薄税,将赋税征收时间延至夏秋之后,减轻百姓负担。

除了心系百姓,冯溥对贪官污吏也毫不留情。户部属官陈魁曾利用职权冒领直隶、清苑等县的地丁钱粮,冯溥得知后立即建议严加处理,以儆效尤。他的严惩贪腐之举,不仅维护了司法公正,也为清初的廉政建设树立了榜样。

冯溥的法治思想,尤其是“省刑薄税”和“严惩贪腐”的主张,不仅在当时产生了深远影响,也为现代法治建设提供了重要启示。他的实践告诉我们,法治不仅是维护社会秩序的工具,更是保障民生、促进社会和谐的重要手段。

冯溥告老还乡时,康熙帝御赐他原衡王府东花园。冯溥在此辟建了一座园林,取名“偶园”,取“无独有偶”之意。偶园虽规模不大,但布局精巧,山水相映,亭阁棋布,怪石嶙峋,泉水叮咚,竹林萧索,松柏森森,花木荫翳,曲径通幽,成为北方园林的典范。冯溥在此优游著述,度过了晚年时光。如今的偶园已成为青州著名的旅游景点,吸引着无数游客前来观赏。

偶园不仅是冯溥晚年生活的见证,更是青州历史文化的重要组成部分。而冯溥与青州的另一大家族的故事,也口口相传,为这座城市增添了一段佳话。

传说冯家和房家相邻而居,建房时因地基起了纠纷。于是冯家人书信告知了冯溥。然而,冯溥却回了一首诗:让他三尺又何妨。双方都被冯溥的大度所感动,两家之间便留出了一条六尺宽的巷子,也就是现在的伙巷街。

这条伙巷街,不仅是邻里和睦的象征,也体现了冯溥谦逊礼让、以和为贵的处世哲学,与他在法治领域追求公正和谐的理念一脉相承。

作为青州历史上的法治名人,冯溥的贡献不仅在于他的官职和政绩,更在于他为后世留下的法治思想和文化遗产。今天,我们纪念冯溥,不仅是为了缅怀他的功绩,更是为了从他的法治理念中汲取智慧,推动当代社会的法治进步。

青州,这座古老的城市,因冯溥这样的法治名人而更加熠熠生辉。他的故事和精神,将永远激励着后人,为法治社会的建设贡献力量。